“社会性风险不仅仅是客观实在的镜像反映,它也是修辞实践的结果。”

——姜洪伟、袁梦:《传播修辞学的嵌入:修辞作为风险本体的生成装置——以缅北诈骗的媒介报道为研究样本》,《新闻与传播评论》2025年第5期,页50-64。

本期评议:黄典林

文本摘选:罗东

在当代,书籍之外,刊于专业学术期刊上的论文是知识生产、知识积累的另一基本载体。

自今年8月起,《新京报·书评周刊》在图书评介的基础上拓展“学术评议和文摘”这一知识传播工作,筹备“新京报中文学术文摘服务所”,与期刊界一道服务中国人文社会科学事业。每期均由相关学科领域的专家学者担任评议人参与推选。我们希望将近期兼具专业性和前沿性的论文传递给大家,我们还希望所选论文具有鲜明的本土或世界问题意识,具有中文写作独到的气质。

此篇来自第15期。作者姜洪伟、袁梦以近年来“缅北诈骗”的媒介报道为例,从本体论视角探究修辞如何生成“风险本体”。“噶腰子”“水牢”血腥细节描写尤其是自媒体的渲染,虽能激发公众的恐惧、提供警惕,却无法形成可持续的预警能力。两位作者认为,社会性风险不仅仅是客观实在的镜像反映,它也是修辞实践的结果,当然,“尽管研究表明修辞实践在某些情况下对风险的形成具有显著影响,但这并不意味着所有风险都完全独立于客观现实而仅由修辞活动产生”。

以下内容由《新闻与传播评论》授权转载。摘要、参考文献及注释等详见原刊。

作者|姜洪伟袁梦

一、问题的提出与文献回顾

“风险”这一概念最初与现代性密切关联,强调“现代性进程制造了一场猝不及防的潜在危害,由此带来一种全球性的不确定状态”。

《风险社会》

译者:张文杰何博闻

版本:译林出版社2018年2月

德国社会学家乌尔里希·贝克将风险视为现代性的重要“后果”之一,认为“风险和潜在自我威胁的释放达到了前所未有的程度”,人类日益生活在文明的“火山口”上,风险社会已成为人类难以规避的境遇。在媒介塑造的拟态空间中,人类又何尝不是生活在另一个文明的“火山口”上。新闻媒体作为风险第二策源地,通过建构风险议题,将风险事件纳入公共讨论空间,具有转嫁现实风险危机、生成次生风险话语、调节风险认知阈值的可能性。

然而,我们一直执着于思索媒体应该如何建构议题帮助人类预警客观存在的风险,试图将修辞视为描述风险现实的编码手段,却忽视了修辞术也参与了风险的生产与传播,甚至从未追问过修辞在传播中建构的“风险现实”到底是什么。其过程性的生成机理一直处于“黑箱”之中,需从本体论视角探究风险的本质属性,即“风险本体”,这要求我们打破“修辞工具论”所秉持的功能主义范式,不再追问“媒体如何使用修辞建构风险”,而是探究“修辞力量如何生成作为认知图景的风险本体”。

(一)寻找认识论的中介地带,重新界定风险本体

社会科学关于“风险”的争论一直以来存在两种不同的认识论立场:实在论和建构论。风险实在论者把风险定义为一种“客观的存在”,对风险的认识应是一个事实问题而非价值问题,其研究指向人们应该如何测量并作出反应。那些从事风险评估、管理、规制和回避的人大多是把风险作为一种客观的事实来看待,但是它并不能让我们理解风险是如何被集体确认、选择、定义,以及集体会以何种方案来处理。实在论的缺陷就在于无法确证物质状况之外的那些弥漫于整个社会的不确定性与暧昧。

风险建构论者强调风险并不是客观存在的,人们对于风险的认知,很大程度上是依赖于各种社会的、文化的和政治的过程而被建构起来的。Douglas认为,风险只是一个集体建构物。拉普顿界定了强建构论和弱建构论。但是即便是激进的强建构论者,也并不否认风险事实的客观真实性,而是将风险上升为一种普遍的社会事实,尝试从诸如社会制度、文化情境、利益博弈等社会性因素来寻求对风险的合法性解释。汉尼根在社会学的环境分析中指出“为什么一些环境问题早就存在,但只是到了特定时候才引起广泛注意?”他集中分析了环境问题的社会建构过程。然而,原始建构论的缺陷就在于对风险的研究极易陷入主观主义,忽略风险发生的客观环境。

《建构实在论:一种非正统的科学哲学》

译者:吴向红

版本:江西高校出版社1996年8月

此后诸多学者致力于打破实在论和建构论二元对立的立场,尝试寻找二者的中介地带。瓦尔纳提出“建构的实在论”,认为建构是理解实在的重要方式。贝克将自己的风险社会理论也视为“建构论实在论”,“转向关于风险的公共讨论的社会建构模式,同时又不会失去风险本身的真实”。Adam等指出风险的“建构本性”,认为有必要将风险建构理解为一种生产出特定不确定性的实践,且这些不确定性会随着意义的赋予被生产出来。潘斌等提出“实践生成论”,认为社会生活的实践本性直接决定和塑造了风险的实践性,在实践活动的发展与变迁中风险不断得以生成和凸显。李潇昂等提出“风险概念理论连续统一体”,将风险理解为从激进实在论、温和实在论、温和建构论到激进建构论连续的变化分布,对风险的认识要经历观念的递进演变,不能仅根据风险描述来定义风险。因此,对风险认识论的研究进展促使我们对风险本体论进行重新思考,这有助于弥补前人未能从本体论视角看待风险“社会问题”的缺憾。

纪录片《Tinder诈骗王》(TheTinderSwindler,2022)画面。

本体主义强调事物的存在方式,在“建构论—实在论”的认知预设下,风险本体是一种动态性的“风险状态”,在社会认知场域中,它是经由媒体话语实践动态而生成的一种“集体性实在”,即“集体性认知状态”,体现了从具体物理空间向抽象传播空间的转化过程。它根植于一个“客观存在的对象”,并非纯粹的“社会建构的主观产物”。具体而言,“风险本体”强调风险作为一种社会存在是如何脱离源发性的物理空间,在传播场域中不断生成新的风险状态,经由特定的话语实践被建构为一种普遍的“社会问题”,从而被纳入公共讨论空间,这包括风险如何被定义、描述、解释,并最终成为一种普遍接受的社会事实。庞祯敬等认为“风险”作为一种过程性的存在为本文的研究奠定了基础,其社会建构的过程机理为“风险生成—风险修辞—风险认知”,风险状态逐渐“外化—客观化—社会化”。因此,将风险生成的本质从遮蔽的描述现象中揭示出来,还需进一步探究风险本体的生成过程。

(二)“传播修辞学”的适用性问题

“传播学的‘身体’里一直流淌着其他学科的血液,修辞学是其中最古老的学术传统”。传统修辞学诞生于古希腊时期,而后经历了新修辞学的蜕变,从利用语言符号进行有意识的“劝服”到形成一种无意识的“认同”。在这一过程中,修辞学一直是以修辞术的形式进入传播问题的研究场域,打开了修辞传播学的研究大门,但回应的依然是传播实践问题。Bryant于1953年发表的论文中较早地将修辞学引入传播场景中,探讨了广告和宣传的修辞技术问题。近年来,还有一些学者从共情修辞、视觉修辞、公共修辞等角度出发研究传播策略。总体而言,早期传播学与修辞学的相遇集中于工具层面,在传播学的研究视域内嵌入修辞方法的运用,形成“修辞传播”的类型研究,回答了传播中如何使用修辞可以达到最佳效果的问题。因此,并未跳出传播学的效果研究范畴。

之后,刘涛确立了“传播修辞学”的研究范式,立足于修辞认识论的根基,界定了六大问题域——修辞动机问题、修辞情景问题、修辞美学问题、修辞传播问题、修辞语法问题和修辞批评问题。他将曾经被遗忘和忽视的修辞传统再次拉回传播学的视野,从修辞知识场域中发现被遮蔽的传播新问题。“修辞学的理论与方法如同一种透视的‘框架’,提供了审视问题的一种逻辑坐标。从这个意义上讲,修辞视角赋予传播学的既是一种问题意识,也是一种认识路径,传播最终在修辞的世界中获得了知识生产的可能性与现实性”。因此,修辞视角能够帮助我们审视风险状态在传播中是如何发生改变的,打破了从描述风险事实来认知风险问题的固有窠臼,对破除“修辞是一种工具”的功能主义视角具有一定的合理性。

基于此,本研究从传播修辞学的研究范式嵌入风险本体的研究。一方面,追溯古老的修辞学传统,开辟话语研究的新视角,沿着传播修辞学的脉络发现风险在传播中的动态生成。另一方面,跳出学术界固守的风险社会放大框架(SARF)的研究路径,寻求新的风险研究范式。这不仅是对现有理论框架的突破,也为理解远距离的复杂风险传播提供新思路。

电影《孤注一掷》(2023)剧照。

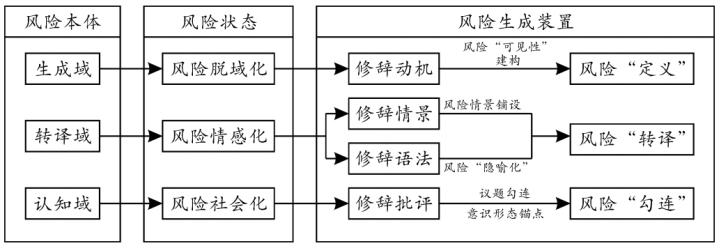

本研究强调回到一个具有认知陌生性(如跨境犯罪)、技术复杂性(如电信诈骗)和文化异质性(如缅北地域毒瘤)的风险事件中,探寻媒介话语场域中存在的隐匿性报道逻辑,以此发现更隐蔽的修辞实践而非显性的符号生产,来解释为何“缅北诈骗风险”能够被纳入公共议题,在公共讨论空间中激起千层波澜。本研究的研究思路如下:从刘涛教授界定的传播修辞学四大问题域出发,采用本体主义的视角,以“社会建构的过程机理”为底层架构搭建风险本体的动态生成机理,将风险本体放置于生成域、转译域和认知域范畴内探究风险状态的改变,并发现修辞参与风险状态生产的具体过程如图1,并尝试回答以下问题:

第一,修辞如何成为风险本体的生成装置,其背后存在哪些规律性策略?第二,修辞在风险本体的生成和传播过程中如何改变风险状态,宣称风险问题,预警风险危险,重塑风险认知?第三,那些超出人们日常经验的风险又是如何被修辞所定义、转译和勾连,从而进入到公共空间的讨论中,激起全社会的系统性风险预警?

图1:“风险本体”的动态生成机理。

二、研究样本抓取与主题提取

本文采用混合研究方法,结合定量数据采集和定性文本分析,构建一个从“数据抓取—语料清洗—主题建模—人工归类—个案深描—可视化呈现”的研究路径,具体方法如下:

(一)网络文本抓取、语料清洗:构建新闻报道语料库

本研究聚焦媒体关于缅北诈骗的报道,主要以单一语言模态为分析性材料,剔除图片和视频,界定本文研究对象的讨论范畴。就缅北诈骗这一事件,显然单一模态(文字性报道)更为全面。语言文本修辞依然是新闻媒体生态中最重要的组成部分,语言文本更具有意义的指向性。

此外,借助Python爬取工具,以“缅北诈骗”“缅甸旅游”两个核心关键词在Google平台、知乎平台和微信公众号三大信息源中进行长文章的高级搜索,时间限定为2022年3月1日至2024年4月30日,共收集到国内包含官方媒体、民间媒体、平台媒体在内的新闻报道5458条,剔除转载的重复项和无实际意义的新闻报道,最终以3527条新闻报道作为研究样本。为确保语料的真实性和多样性,本文选取来自官方媒体(如新华社、人民日报)、地方媒体(如红星新闻、界面新闻、澎湃新闻)以及平台型媒体(如微信公众号文章)等不同立场和风格的报道来源,力求覆盖多元视角。

电影《巨额来电》(2017)剧照。

(二)LDA主题模型提取、人工归类:识别风险话语的主题分布

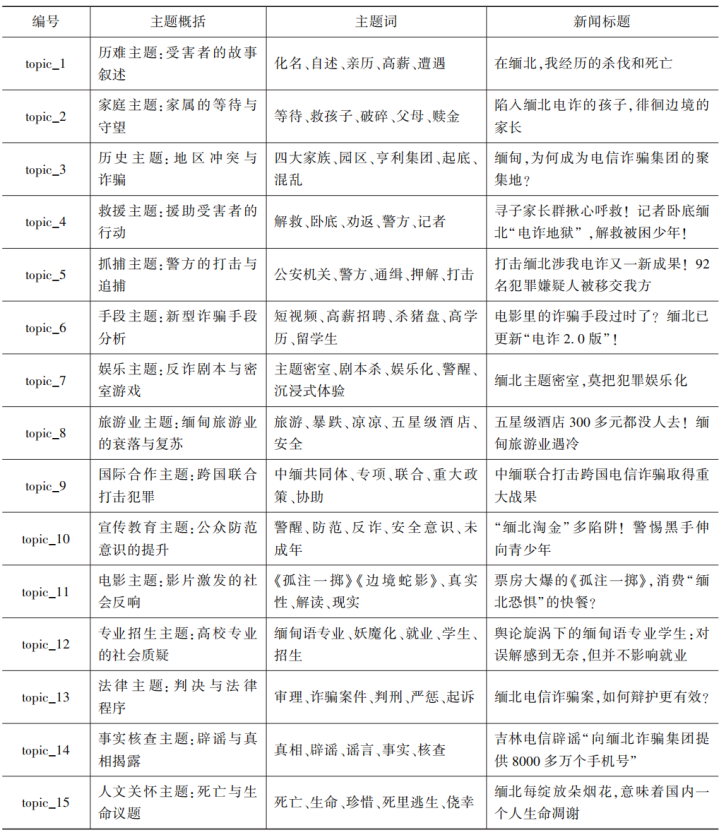

本研究采用自然语言处理技术中的潜在狄利克雷分布(LatentDirichletAllocation,LDA)主题模型,对文本进行自动主题提取和人工归类,最终确定15个最佳主题,如表1,涵盖“历难经历”“家庭关系”“法律援助”等多个维度,基本覆盖缅北诈骗报道中的主要风险话语类型。LDA模型的应用不仅有助于发现媒体报道中隐含的风险议题结构,也为后续的修辞动机分析提供了量化支撑。

表1:LDA主题提取结果。

(三)文本分析、多元主题嵌套:探索风险脱域的修辞动机

考虑到LDA模型仅能揭示表层的主题分布,无法深入挖掘文本背后的修辞意图,本研究进一步采取多元主题嵌套分析的方法,依据“传播修辞学四大问题域”——修辞动机、修辞情景、修辞语法与修辞批评,对代表性新闻报道进行深度解读。具体而言,修辞动机探讨媒体如何期望公众对某一议题形成特定态度或采取行动;而多元主题的嵌套则展示不同主题如何共同构建一个复杂的故事网络,增强叙事深度,并揭示潜在的修辞策略。这种方法使得我们更全面地理解媒介在风险建构中的角色及其深层次的影响机制。

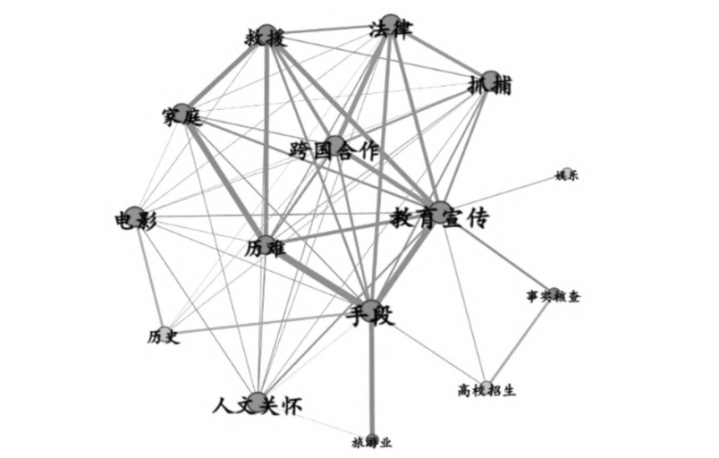

(四)Gephi可视化分析:揭示主题关联网络结构

为进一步呈现主题之间的复杂关系,本研究使用Gephi软件对主题共现矩阵进行可视化分析。通过对节点度中心性、模块化程度、边权重等指标的计算,识别出“法律”“救援”“家庭”“历难”“跨国合作”“抓捕”等为核心的“中心主题”,以及“高校招生”“历史”等“边缘主题”。可视化图谱不仅直观展示了主题之间的连接强度,还揭示不同修辞动机下主题嵌套的结构性差异,为理解媒介如何通过修辞策略引导公众风险认知提供有力支持。

(五)个案研究、文本分析:解码修辞实践的微观机制

在宏观层面完成主题识别与动机分析的基础上,本研究选取典型报道作为个案,进行细致的文本细读,并用于修辞语法、修辞情景、修辞批判分析。通过对个案的深入剖析,本文得以揭示修辞实践如何在微观层面激活受众的情感共鸣、重构风险感知,并推动风险议题的社会化传播。

三、风险脱域化:修辞动机建构“可见的普遍风险”

风险生成域的核心任务在于回答“我们该谈论的风险是什么”。这意味着需要通过修辞重新“命名”和界定那些陌生、模糊、私人、具体的风险现实,使其成为公共领域中可以被言说的对象。当“缅北诈骗”以“地狱”“黑暗世界”“打击犯罪”“反诈剧本”等修辞概念来命名时,其已不再指涉具体事件,而是转向了社会风险符号来构建“风险议题”。

电视剧《虚构安娜》(InventingAnna,2022)剧照。

当风险进入全球性的网络通道,它开始脱离具体时空范畴,走向无边界性,其不断扩展的“时—空”伸延范围重新组合了社会系统的各个部分,即吉登斯所谓“脱域”。社会关系从彼此互动的地域性关联中脱离出来,通过制度化的抽象系统(如象征标志的产生、专家系统的建立)得以维系。媒体话语正是典型的象征标志,话语修辞通过语境的剥离和多元主题的再嵌入将具体风险转化为可见的风险公共议题,这一过程本质上生成了风险的脱域化状态,即区域性犯罪事件脱域化为普遍的“社会风险”。

修辞动机是关于修辞者的意图控制研究。刘涛借用伯克提出的戏剧五要素,通过不同的要素配对方式和判定主导配对要素来建构主要的修辞动机。修辞者基于不同动机将具体风险从原始地理/事件语境中剥离,重新嵌入动作、动作者、场景、手段、目的主导的语境中。

从伯克的戏剧五要素出发,一篇报道可以被归类为以某个要素为主导(比如“动作者主导”),但就针对单篇新闻报道这类信息密度高和语义较复杂的文体而言,往往多个要素共同作用,难以清晰界定“主导”要素。因此,本文采取一种“相对主导”的标准,开辟多元主题嵌套的文本分析法。首先识别出在内容上明显以哪一主导要素为核心叙事主体,将其暂定为“×××(动机)主导型报道”,其次基于此类报道提炼嵌套的主题及其背后的修辞动机,并借助Gephi关系分析软件可视化主题间的关联强度。这种方法既保留了伯克理论的解释力,也兼顾了新闻文本的实际特征,能够更有效地捕捉媒体报道中隐含的修辞动机与意识形态倾向。

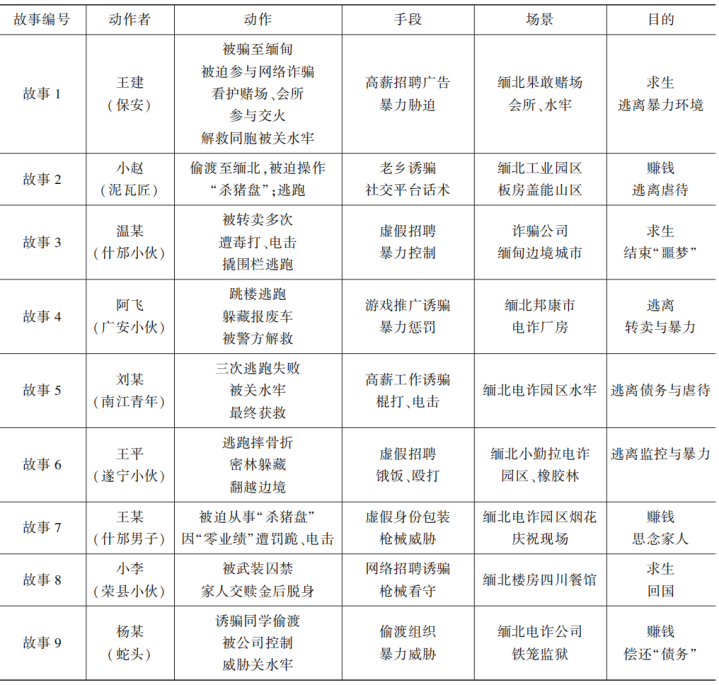

多元主题嵌套是一种隐形的结构化图示,通过主题间的逻辑关联揭示报道者的隐形意图。下面以动作者主导型报道的研究样本为例具体分析。见表2、表3。

表2:“戏剧五要素”分析。

表3:“戏剧五要素”关系对子。

由表3可知,动作者是报道的主导戏剧因素。其修辞动机在于:个体风险经历上升为集体风险经验,乃至社会风险符号。新闻故事以小赵、王建等受害人的身份为主线,通过第一人称讲述其深陷缅北的苦难经历,建构集体风险经验的共鸣议题。手段主导型报道的修辞动机:媒体通过揭示典型诈骗手段增强报道的真实性,使用“短视频诱骗”“杀猪盘”等提升公众识别能力和风险意识;动作主导型报道的修辞动机:聚焦国家行动,构建“法治社会”“国家力量”形象,实现风险话语向国家安全议题的转移;场景主导型报道的修辞动机:将事件脱离源发时空,嵌入沉浸式场所,形成缅北诈骗事件与电影、剧本杀、密室等娱乐场所的互动关系。目的主导型报道的修辞动机:社会风险的预警通常以“不××”否定句式和“要××”应该句式宣传反诈意识。

在以上主导型报道中,存在不同的主题嵌套,本研究基于LDA模型提取的15种主题先进行共现矩阵计算分析,并通过Gephi软件得出以下可视化主题关联图,如图2,当一篇报道中,历难主题与家庭主题共有时,则在共现矩阵中记为主题共现一次。

图2:主题关联强度图。

可以看出:法律、救援、家庭、历难、跨国合作、抓捕、教育宣传、手段、电影、人文关怀为中心主题。高校招生、历史、事实核查、娱乐、旅游业为边缘主题。

电影《来电不善》(2012)剧照。

其中,历难、家庭、救援主题之间的关联强度形成稳定的三角结构,是动作者主导型报道中采用最为频繁的主题嵌套模式。其背后的修辞动机在于:将个体的风险遭遇从私人经验中抽离出来,将其置于家庭、社会乃至国家治理的公共议题之中,使原本局限于特定地域与个体的悲剧,转化为具有普遍警示意义的社会风险符号。通过动作者的个体叙述,修辞者基于“个体—集体—社会”的修辞动机成功实现了风险的脱域化建构,构筑了一个个鲜活而沉重的“非人生活”的风险图景。就主要动作者而言,受害者是话语叙事中的本位行动者,而家人与救援者是副位行动者。在主题互嵌中,修辞的力量并不是通过本位行动者发挥作用,而是通过副位行动者(家庭、家人、救助者、警方等)的话语放大了风险后果、波及范围和社会救助,利用本位行动者不可脱离的血缘归属和社会关联网络来形成共意动员。受骗者个人叙述引发的是“个人对个人”的情感纽带,而融入家庭主题和救援主题,媒体试图勾连“个人—家庭—社会”的情感纽带,把个人放置于家庭、社会环境中,激起更大范围的社会动员。

此外,媒体话语试图洞察因果链与重建温暖叙事,通过辅助行动者建构“受骗者的不幸出于家庭,受骗者的救赎终于家庭”的话语。

表4:历难、家庭主题互嵌。

如表4,通过历难与家庭主题互嵌的个案分析,一方面通过“学历低”“家庭问题”“亲情淡漠”等背景,建构社会边缘群体的脆弱性议题,解释为何这些人更容易成为诈骗的目标。另一方面,旨在将家庭的讨论纳入有关受骗者经历的公共话语沟通中,形成一种社会共意(受骗者的不幸出于家庭),接着企图进入说服阶段,通过受害者回归家庭的渴望以及亲人的苦苦等待,意图警示更多受骗者和家庭,个人的挣扎离不开家庭的牵绊,报道强调诸如亲情、责任、勇气和希望等人类价值观,形成基于共同人性体验的共意,从而动员更多的家庭注意、参与有关受害者拯救与反诈的行动中来。

法律、抓捕、跨国合作三大主题之间的关联强度也形成了稳定的三角结构,是动作主导型报道中最常采用的报道模式,其背后的修辞动机在于:建构“法治社会”“安全秩序”“国家主权”的风险议题,成功将风险议题从个体安全提升至国家和社会治理的高度。具体而言,媒介从政治角色出发,把国家的力量放在首位。在国人面临重大的风险面前,国家都有能力保障公民的安全。这种叙事方式有助于增强公众对法治体系的信任,提升社会的整体安全感。同时,强调国际合作的重要性不仅是对具体案件的描述,更是一种象征性表达。在有关重大战果的报道中,大众媒体是风险安全议题的建构者,也是国家实力话语权的掌舵者。它表明中国有能力并且愿意与其他国家携手应对全球性的挑战,体现了大国的责任感和人道主义原则。这种嵌套方式不仅回应了公众对安全的需求,也为国家在全球治理中赢得了更多的信任和支持。

电影主题、宣传教育主题嵌套在所有中心主题之中。其修辞动机在于:利用视觉修辞冲击公众感官,复刻恐惧场景,从而构建一个关于风险事件的“第二现场”,强化受众对电信网络诈骗危害性的具象认知,也通过影像的力量将个体经验转化为集体记忆,推动风险议题的广泛传播与教育动员。

四、风险情感化:修辞情景和语法共构“风险切身感知”

风险转译域的核心任务在于回答“这些风险跟我有什么关系”,已知的风险信息如何与受众的感知经验、情感结构建立连接,激发共鸣与代入感。

“风险感知”与“感官经验”相连,“切身的风险感知”强调“亲自、亲身”,与个体利益直接关联,近距离的风险很大程度上与切身感知密切关联。“切身之痛、切身体验、切身经历”都源于感觉器官的在场,身体可以直接经验到风险源,从而判断风险程度,但一旦感官离场,个体对风险对象的感知能力就会弱化,需要中介物才能形成通感。人们之所以对近距离风险常常会主动采取规避行为,就在于已感知风险的危害性。而当那些超出我们日常经验的风险,或者是远距离风险发生时,往往不能直接经验,只有借助媒体报道来感知。这就需要语言修辞来搭建通感的桥梁,将受众置身于意义和情景的空间中,情感共鸣才有可能在中介的作用下激活切身感知,以此敲响风险的警钟。

纪录片《陌生号码:高中短信诈骗疑云》(UnknownNumber:TheHighSchoolCatfish,2025)画面。

(一)风险威胁和恐惧警钟:修辞情景铺设感知空间

当修辞者以修辞动机驱动风险脱域,进入可见的公共讨论空间后,修辞情景开始生成风险的情感化状态,通过铺设威胁和恐惧的感知空间,其风险的感知阈值不再依靠客观标尺来判断,而是转换为修辞语言来描摹风险程度。例如在文学文本中,轻度威胁采用环境投射(如“乌云在地平线蠕动”),中度恐惧使用生物拟态(如“寒意像蜘蛛在脊椎结网”),重度恐慌构建空间畸变(如“空气突然凝固成玻璃囚笼”),这样一种递进式的语言修辞可以建构不同阈值的风险感知层级,使得激活受众大脑皮质,引发生理反应的深度也是不同的。

语言为意义铺设了语境,其本身的解释功能为其敞开了存在和真理的“林中空地”。海德格尔也认为“惟语言才使存在者作为存在者进入敞开领域之中”。其本质上是在说语言背后的语境使得存在者有意义。而“林中空地”强调了存在和真理是在一种开放和自由的状态下被理解和体验的,这种状态正是由语言所提供的。在此基础上,刘涛将语言本身的解释功能在修辞意义上进行了分层,分别从语义功能、指示功能、情景功能三个维度搭建共鸣的感知空间。

语义功能铺设了一定的感知语境,将修辞情景的悬置附着于特定的经验空间中,将风险与先验的情感基础相关联。符号的类别指涉也从不同维度搭建了立体化的可感空间,通过多维感知锚定风险。

例如,“魔窟”“人间炼狱”“罪恶之城”等名词指向“充满罪恶、恐怖与犯罪气息的缅北诈骗地”之地理语义空间,不仅触动负向情感中的恐惧、害怕、担忧、胆怯、惊吓等情绪,而且对其理解“缅北”等同于“犯罪地狱”的共情力得到提升,受众不仅能感知到风险源的恐惧,也能够感知到风险源所带来的后果恐惧和次生危害。此外,还有“蛇头”“四大家族”“KK园区”“妙瓦底”等名词指向诈骗组织者之人物语义空间,“毒打”“水牢”“噶腰子”“电击”“体罚”等指向迫害手段语义空间,“高薪诱骗”“杀猪盘”“话术”“敲键盘”等指向行骗手段语义空间,“触目惊心”“噩梦”“死里逃生”等指向悲惨后果语义空间,“打击”“严惩”“联合行动”“利剑”等指向国家重拳出击之治理语义空间。修辞情景要想触及深层次的情感共鸣,离不开语义功能首先为其搭设的感知空间,在此背景下描述故事、揭示行动、宣传教育都将具有语义情景预先架设的情感基础。

指示功能在修辞情景中通过指示符的聚焦功能起作用。指示符重在强调“指示过程”,它的力量在于引导注意力、建立联系、激活情感。标题指示符、人称指示符和多模态指示符本身是无意义的,但都聚焦于风险“威胁和恐惧”的情感点。皮尔士(CharlesSandersPeirce)认为指示符可以将符号接收者的注意力引向对象,它并不断言(assert)对象,而只是显示(show)对象。指示符本身并不“讲述故事”,但它们指向真实事件、人物或场景,告诉人们“你看,这真的发生了”,从而让观众自己“看到”危险的存在。

电影《孤注一掷》(2023)剧照。

例如,《孤注一掷》的电影剧照、宣传海报、被殴打的视频截图等作为视觉线索的多模态指示符,将受众注意力全部集中于对风险的情感感知上,让恐怖跃然于人们的脑海中。还有直接引用亲历者第一人称口述和间接引用专家第三人称警告的人称指示符,前者具有真实的情感贴合力,后者强调建立在他者感知上的权威性。此外,新闻报道中,标题作为一种独特的格式修辞,是报道中隐性的“叙事者”,参与意义的组织与传达。一方面,它切分了若干个意义单元(如“诈骗手法揭秘”“亲历者讲述”“专家解读”),每个部分都有其特定的焦点。另一方面,标题通过语言风格、主题延续等方式,使各部分之间形成连贯性。媒体在风险报道中如果没有指示符的指示功能,符号接收者失去的是意义的聚焦与逻辑的指向,对风险的感知失去的是与真实情感的连接。

情景功能主要在于修辞情景对于紧急状态的构建和任务的设定。在多数亲历者讲述的媒体报道中,通过受害者亲身经历传达一种紧迫感,也是对现实紧迫问题的直接反映,比如:“我不需要你的同情,我只希望你们不去就好。”通过使用“紧急”和“不去”这样的词汇,强调规避危险区域的必要性,构建一种必须立即采取行动的紧急状态。此外,这句话设定了一个明确的任务,即阻止年轻人被虚假的“高薪务工”承诺所诱惑,前往缅北等高风险地区。修辞者将话语转换同情的焦点,从对个人遭遇的同情转向对更广泛社会问题的关注,即防止更多无辜者落入相同的陷阱。通过提出“不去就好”“远离高薪诱惑”的简短口号式的呼吁,修辞者赋予一项具体的使命,即通过个人行动和信息传播来减少此类悲剧的发生。

(二)从陌生到切己:隐喻修辞压缩风险感知的心理距离

解释水平理论(ConstrualLevelTheory)认为个体基于自己与认知客体之间的感知“心理距离”来解读认知客体。“缅北诈骗”风险对于普通民众而言属于远距离风险且具有认知上的陌生性,对其进行风险感知时需要缩短心理距离,在情感上拉近与自我的关系,才能在认知上真正形成风险预警意识。新闻报道中隐喻式的修辞语法通过映射概念系统,将具有认知陌生性的“风险源态”转换为带有“先验情感”的风险状态,使其更易被受众所感知和接受。在这一过程中,隐喻修辞首先生成情感依附的实体概念,然后再通过概念系统的映射压缩心理距离。

Lakoff等提出“本体隐喻”概念,人们将抽象的和模糊的思想、感情、心理活动、事件、状态等无形的概念看作是具体的有形的实体。身体经验有着明确的空间概念结构,如“上—下”“里—外”“前—后”要比其他概念划定的更明确,都可以在人体容器中找到映射,但情感经验却没有明晰的概念划定,需要将其投射到实体上加以概念化,因此作者以“容器”隐喻强调了这一过程。“魔鬼”“天堂”“罂粟”“逃亡之路”等众多实体概念是承载恐慌情感的“容器”,负向情感有了具体的感知实体。因此,风险的情感化状态是依赖实体的概念化而实现的。

此外,乔治·莱考夫和马克·约翰逊所提出的“概念隐喻”强调了从一个较为具体的概念域到另一个较为抽象的概念域之间的映射,因此隐喻具有很强的抽象性、感染力和说服力。人们利用熟悉的经验去构造陌生的概念,从而让具有认知陌生性的风险更容易被感知。通过隐喻映射机制,主体依靠其身体经验(源于感知),以体验的方式去表征和思考抽象概念,从而形成风险的危险意识。一个完整的概念隐喻包含源域(sourcedomain)与目标域(targetdomain),通过源域的字面解释与目标域隐喻解释之间的张力来建构意义。

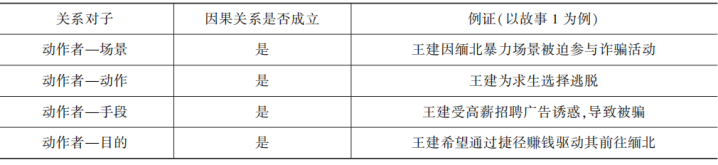

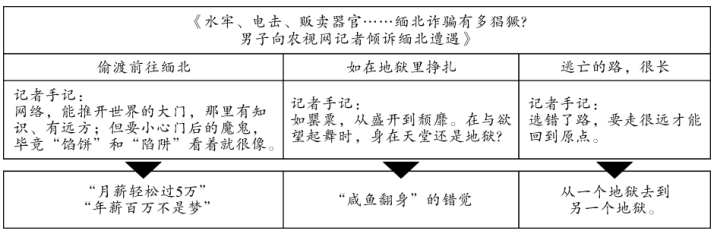

图3:隐喻分析的样本新闻。

图3,农视网《水牢、电击、贩卖器官……缅北诈骗有多猖獗?男子向农视网记者倾诉缅北遭遇》这篇报道中多处引用记者手记。在记录偷渡缅北的经历中,报道特写了网络世界的双面性,隐藏着具有高诱惑性的电信诈骗陷阱,源域“门”“魔鬼”以神秘而充满诱惑的特征向目标域“网络背后充满陷阱”映射,其所指的意涵为“警惕网络世界描绘的高薪行业”。源域“罂粟花”以自然界的植物生长周期作喻,罂粟花从盛开到凋零,指向目标域“参与缅北诈骗活动的人们从被引诱、投身其中到最终痛苦和绝望的心理变化过程”,其所指意涵为“人们被诈骗的高利润吸引,就如同罂粟花在阳光下绽放的美丽景象,给人以美好的幻想和诱惑。

然而,随着时间的推移,当人们深陷诈骗活动,面临法律制裁、道德谴责和内心煎熬时,这种‘盛开’逐渐转变为‘颓靡’,正如罂粟花从绚烂走向枯萎,最终凋零”。这一映射强调了参与诈骗活动所带来的短暂诱惑与长期痛苦之间的鲜明对比。源域“天堂”“地狱”象征着极端的快乐与痛苦,指向目标域“投身诈骗是满足金钱欲望的捷径,享受欲望满足带来的快感;然而,随着现实的残酷和后果的显现,这种天堂般的体验迅速转变为地狱般的折磨,充满了恐惧、悔恨和绝望”。这一映射揭示了人性中贪婪的永恒主题。

Lakoff等划分了“本体隐喻”“方位隐喻”和“结构隐喻”三大隐喻范畴,本研究在此基础上进行延展和具体化。本体隐喻按照其实现形式可以分为实体隐喻和容器隐喻两个子类别。实体隐喻指向具体事物,将抽象概念完全具象化为有形的实体,是其他五类隐喻的基础。实体隐喻又可划分为动物隐喻、植物隐喻、行为隐喻和人的隐喻。

动物隐喻是指将动物的地位、性格、人对动物的态度以及动物的生存状况映射到诈骗活动中,激活人们对诈骗非人化剥削的感知。大量的报道多次引用有关“猪”的隐喻概念(“杀猪盘”“猪仔”),基于“猪”的性格惰性天然契合受骗者的不劳而获心态,猪的圈养属性天然契合受害者被诱骗后丧失自由的状态,从“养猪”到“屠宰”这一过程天然契合诈骗分子前期的话术培养(如情感操控)对应猪的育肥过程,需投入时间与“情感饲料”积累信任,到后期进行经济犯罪(即“杀猪”),猪在东西方文化中也被置于“食物链底层”,“猪流感”“猪瘟”等公共卫生事件的集体记忆,也使“猪”自带危险源属性。

植物隐喻是指以具有明显生命周期的植物(从生长到铲草除根)映射风险的动态变化(如“毒草”“罂粟”暗示诈骗风险对社会的根本性侵蚀)。行为隐喻将一种行为或动作的特征和结构映射到另一种行为或概念上,强调动作引发的后果。

人的隐喻在于寻找身份代名词企图掩盖犯罪事实(如“面试官”等)。容器隐喻是将概念、状态或活动视为有边界的容器(内外、进出、满空),比如“贼船、黑产”等通过边界设定和空间化来承载缅北风险的性质。结构隐喻是指将谈论一种概念的各方面的词语用于谈论另一概念。例如,“产业化、集团化”“相互依存、紧密共生”“持续运行与扩张”等直接使用了生态链的概念系统来描绘犯罪集团的运作模式。这一系列隐喻背后映射诈骗风险的隐蔽性、非法性、破坏性、蚕食性、危害性等,其风险程度转换为对风险性质的描述、危险意识和恐惧情感的传递后,感知的心理距离也在不断缩小。

五、风险社会化:修辞批评建构“风险认知”

风险认知域的核心任务在于回答“风险如何被理解为一种系统性危机”,风险如何锚定现实的社会危机,某些看似偶然的灾难,实则是社会管理漏洞、意识形态危机与价值观异化的结果。

在风险传播中,激活风险感知与激活风险认知对社会预警的效能有着显著的不同。风险感知依赖修辞生成的风险情感化状态发挥作用,仅传递“存在危险”的信号。然而风险如果停留于情感化状态可能导致一种“适应性麻木”,大量自媒体通过渲染“噶腰子”“水牢”等血腥细节,短期内激发公众恐惧,但长期导致两种负面效应:

第一,在重复刺激下,受众对同类报道产生“情感脱敏”,受众开始觉得这些内容不再新鲜或令人震惊,不像初次接触此类信息时感到强烈的不安或担忧,进而产生一种心理上的距离感或漠视态度。第二,“非理性决策”导致恐慌性回避,基于夸张的信息做出极端决定,比如取消所有国际旅行计划,即便目的地与报道中提到的地方毫无关联。还会忽视本地风险,过于聚焦于外部威胁,忽略身边同样存在但未被充分报道的风险因素。因此,仅依赖情感动员的风险状态易导致“风险放大悖论”,带来过度恐慌与行动惰性的并存,就如同“响警报而不教逃生”,虽能引发短暂关注,但无法形成可持续的预警能力。

风险认知是人们对风险的理性理解,涉及对风险成因、机制、后果及应对策略的深度分析,构建“危险—机制—行动”的完整链条(如“诈骗产业链如何运作、个体如何识别陷阱、社会如何系统性治理”),可以形成稳定的“认知基模”,提升长期而精准的风险免疫力。国内诸多学者将风险感知等同于风险认知,但哲学学科明确划分了感知和认知领域。陈嘉映提出“有感之知”,即“理知”,强调了一种内含感知的理知。保罗·斯洛维奇在回应访谈的过程中谈到“感性体验和理性思辨,以及它们之间的矛盾冲突,都是我们当下构建风险认知的原材料”。因此,在风险社会的液态流动中,唯有认知层面的深度觉醒,方能构建真正意义上的“免疫式社会”。风险感知还需要转换为风险认知,才能真正发挥好媒体的风险预警功能。

《感知·理知·自我认知》

版本:北京日报出版社|理想国2022年1月

在媒介风险议题的建构过程中,主要采用了Keith等所提出的伯克式(Burkeian)和批判式(critical)两种模式。Burke认为人是使用象征的动物,人主要生活在语言之中,他主要关注语言背后的象征意义,即修辞带来的认同效果。而批判模式主要集中于对符号背后深层的社会权力结构和意识形态的揭示。从修辞批评的角度来看,风险话语聚焦于效果问题的关注,究竟是否能够引起人们对于风险信号和风险后果的认知与重视,尤其是在反诈宣传的风险话语中,能否揭示诈骗风险背后存在社会问题和人类文化意识形态领域植根的畸形价值观,这比简单地采用劝服模式去进行宣传更能起到立竿见影的效果。

此外,缅北诈骗风险报道中,还通过国家主权意识形态建构,采用“跨境执法”“中缅联合行动”“虽远必诛”等修辞,强化国家治理角色,形成“中国公民安全受威胁—国家在行动”的风险认知,在维护社会稳定的表象下,完成了国家治理合法性的修辞再生成。“有关起底诈骗集团的发家史”等深度报道揭示了深层诈骗毒瘤根源于复杂的社会权力结构,是盘根错节的社会系统为诈骗行业提供了滋生的土壤。同时,人性的贪婪与欲望等金钱至上的畸形消费观、妄图不劳而获的生存观等也是风险滋生的社会文化价值观方面的缘由。因此,媒体若能聚焦于多元批评式的风险报道,力图发现风险背后的社会文化等原因,这对于风险治理至关重要。修辞对于风险话语的多棱角多侧面的批判生成了风险的社会化状态,反思风险源滋生的社会环境和意识形态。因此,修辞建构了风险认知中的深度危机意识,系统化的风险防范与治理不可忽视周遭的社会文化、权力结构和意识形态的畸形变异。

六、结论与讨论

本研究将刘涛教授传播修辞学的“四大问题域”嵌入风险本体性研究,揭示互联网时代风险传播的重要逻辑:社会性风险不仅仅是客观实在的镜像反映,它也是修辞实践的结果。因此,本文在“风险三域生成过程”的基础上,提炼了修辞如何通过三种策略实现从“话语工具”到“风险本体生成装置”的转化。

(一)修辞动机嵌套的系统化

伯克提出的戏剧五要素并非孤立存在和发挥作用,而是在媒介话语中形成了相互交织的主题网络。当“受害者叙事”(动作者主导)与“高薪招聘手段”(手段主导)形成转喻链,当“国家救援”(动作主导)与“娱乐化警示”(场景主导)构成隐喻隐射时,风险从个别、具体、离散的事件上升为系统性的社会危机。这种嵌套结构使风险认知具有了自我强化的内生动力:一方面,动机主题的不断嵌套与衍生推动了风险自生性再造与认知的差异化发展。另一方面,多层次的主题嵌套也引导公众从关注具体的诈骗行为本身,逐步深入到对社会结构性问题的反思,如年轻人逐利价值观、短视频平台监管漏洞、跨境犯罪治理问题等。这表明,风险议题的公共化过程本质上是一个由修辞动机驱动的意义再生产过程。

电影《猎屠》(2022)剧照。

(二)语言功能的共构效应

修辞情景发挥语义功能(如“魔窟”)、指示功能(亲历者证言)、情景功能(紧迫性建构),形成了修辞共振场。研究发现,当三种功能同时激活时,其修辞网络所构建的风险认知闭环较为完整,风险的指向性较为明确。此时,语言从信息载体坍缩为风险本体——此时“缅北诈骗”不再直涉具体事件,而成为社会认知系统中的基础性恐惧符号。例如:“缅北”已经成为一个广泛性的风险标签,即便没有接触过此类事件的人也会对其产生警惕。因此,语言的多维共构是风险本体化的重要推手。

《诈骗社会学:谎言与信任的攻防》

版本:浙江人民出版社2025年9月

(三)隐喻系统的自反演化

基于样本分析提炼出修辞语法中的六类隐喻——容器、行为、动物、人、结构、植物构成了隐喻生态系统。研究发现,其中动物隐喻(“杀猪盘”)与结构隐喻(“生态链”)的互动最具有解释性,前者通过具象化的方式激发个体恐惧、后者则通过抽象化的方式建构系统危机,二者的耦合使风险认知从具体事件向抽象的社会危险演化,风险话语的隐喻网络向着自反性方向发展。这意味着,初始的修辞刺激通过隐喻网络被指数级放大,进而引发次级解构——如追问“谁制造了诈骗生态链?”“为何这样的灰色地带长期存在?”等问题。这些追问不仅深化了公众对风险的理解,也进一步再生产出新的焦虑情绪和认知张力,推动风险议题进入持续发酵的状态。

本研究重新界定了“风险本体”,找到了弥合“实在论”与“建构论”二元对立的最佳研究地带,即风险在传播中生成的本质状态,应是一种动态性的生成。因而,本体论的转向使我们得以在当代媒介化语境下重新审视贝克提出的“风险社会”理论。

首先,Burke的“自反性现代化”强调风险的系统性,而本研究进一步揭示这种系统性风险如何在传播实践中被具体化、情境化,并进入公众认知的过程,为“风险社会”的媒介化建构提供微观解释。其次,修辞演化为了一种“认知基础设施”,将修辞从“辅助工具”提升为“本体生成装置”,强调其在风险议题建构中的核心地位。最后,风险不仅是社会现实的再现,更是修辞系统与意义网络协同演化所形塑的认知对象,提出了“修辞的三重策略”,为理解风险议题如何从局部事件走向公共议题提供了可操作的分析框架。

然而,尽管研究表明修辞实践在某些情况下对风险的形成具有显著影响,但这并不意味着所有风险都完全独立于客观现实而仅由修辞活动产生。本研究主要依赖于关于一类特定事件(即缅北诈骗事件)的媒体报道作为材料,因此其结论可能具有一定的局限性。对于修辞如何在更广泛的背景下或针对不同类型的风险中发挥作用,仍需进一步的研究来验证。

这一发现不仅要求我们以更复杂的系统思维审视风险传播,更迫使我们直面一个根本性命题:当修辞不再只是描述风险,而是成为风险本体的生成装置时,人类如何在“建构风险”与“被风险建构”的辩证关系中重塑自身的主体性?这或许将成为风险传播研究的下一个“元问题”。

风险社会的真相或许在于:我们永远无法抵达风险的“客观本质”,因为人类始终在用修辞之网打捞流动的风险现实。当我们以修辞的视角展开分析缅北诈骗报道时,透视其中的嵌套动机、共振语言、演化隐喻时,实质上正在参与一场认知世界的修辞创世——这不是对风险的反映,而是对风险的定义。传播修辞学的本质任务,正是解码这场风险社会运动中隐藏的话语语法与代价。

[文献出处]姜洪伟、袁梦:《传播修辞学的嵌入:修辞作为风险本体的生成装置——以缅北诈骗的媒介报道为研究样本》,《新闻与传播评论》2025年第5期,页50-64。

作者/姜洪伟、袁梦

本期评议:黄典林

文本摘选/罗东

导语校对/薛京宁

股票线上配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。